確定申告書Bの所得控除の入力方法

2014/03/15 16:08

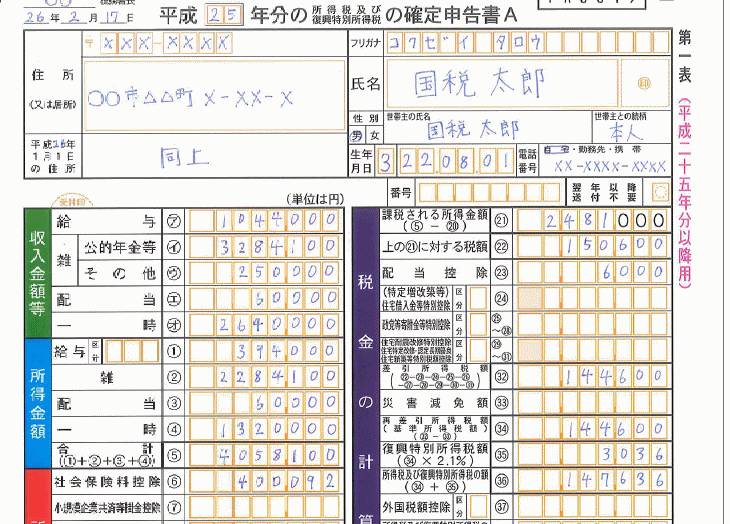

確定申告では、最終的に申告書(上の画像)を税務署に提出するか、e-Taxでデータをインターネットで送信するか、が目的になります。

やよいの青色申告では、帳簿の入力だけでなく、申告書の入力と印刷もできるようになっています。

今回はやよいの青色申告で申告書を入力する場合の「所得控除」の入力を解説したいと思います。

所得控除とは

所得控除とは、「配偶者控除」や「扶養控除」、そして「国民年金」や「健康保険」の「社会保険料控除」など、サラリーマン時代に年末調整の時に書かされた、あれです。

送られてきた支払証明書や控除証明書が必要なのですが、この所得控除によって税金がかなり安くなるので、国民年金や扶養家族がいる場合は、必ず記入してください。

よく、めんどくさいからいいや。と言って、年末調整で名前を書いて提出しているだけのサラリーマンがいますが(かつての私ですが・・・)、所得控除によって数万円から、場合によって数十万円、税金が安くなったり、返ってきたりします。

ちなみに私の場合、平成25年では、所得控除の合計が310万円ほどになりました。

所得税率が20%ぐらいだったので、なんと62万円も税金が安くなる計算です。

住民税や健康保険料も、所得控除は影響されるので、それらも合わせると110万円ぐらいは税金が安くなることになるんです。

このへんは所得控除の金額と、年収などによって変わってくるので一概には言えませんが、税金が安くなるのはほぼ確実なので、面倒臭がらずにおこなってくださいね。

やよいの青色申告で申告書を作る

やよいの青色申告では、おまけ機能として、提出する申告書の作成と印刷もできるようになっています。

やよいの青色申告では、おまけ機能として、提出する申告書の作成と印刷もできるようになっています。

手書きでもいいのですし、確定申告書等作成コーナーでも作成できるのですが、用語のヘルプなどをみることも出来るので、やよいの青色申告を使っている人は是非、使ってみてください。

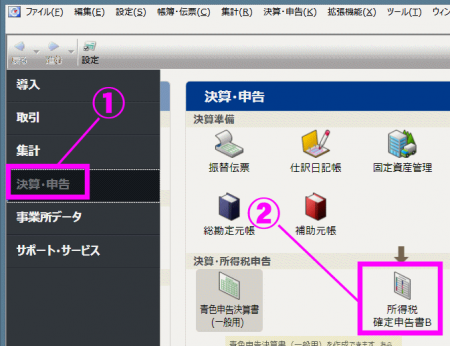

やよいの青色申告で申告書を作るには、①「決算・申告」をクリックし、②「所得税 確定申告書B」をクリックします。

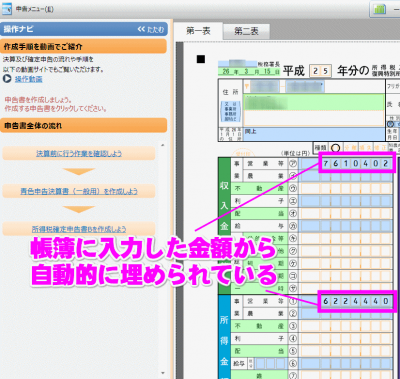

確定申告書作成ツールが起動します。

確定申告書作成ツールが起動します。

「収入金額」の「営業等」などには、売掛帳などに入力した収入金額がすでに入力されています。

また、「所得金額」には「経費」などを差し引いた金額が、やはり自動的に入力されています。

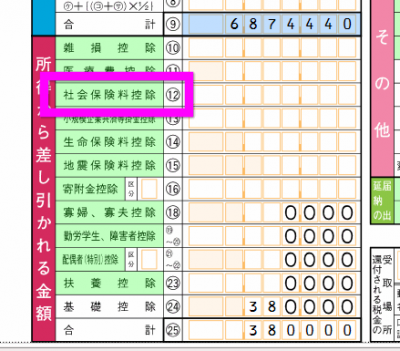

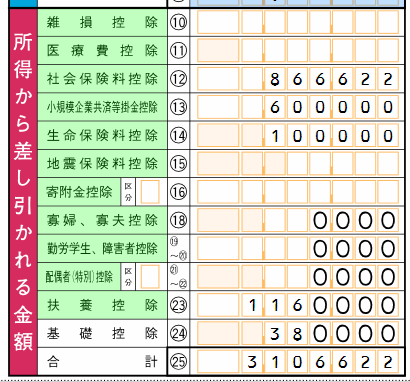

下にスクロールさせると、「所得から差し引かれる金額」という部分があります。

下にスクロールさせると、「所得から差し引かれる金額」という部分があります。

この部分が所得控除の入力欄になります。

では、個人事業主のほとんどの人が支払っているであろう「社会保険料控除」の入力から行きます。

「社会保険料控除」をクリックしてください。

国民健康保険料

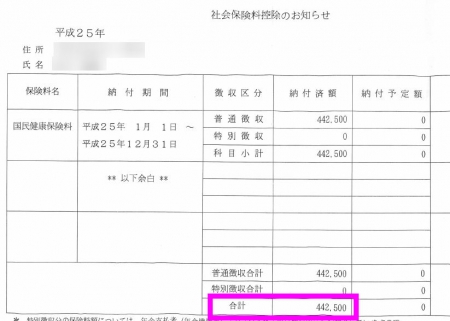

続いて、健康保険料の支払った金額がわかる明細などを用意します。

続いて、健康保険料の支払った金額がわかる明細などを用意します。

国民健康保険料は、年金などと違い、控除証明書が送られてきません。なので、市役所で調べるか請求書などから1年間に支払った金額を調べてください。

国民健康保険料は、世帯ごとに請求されますが、自分の支払った金額を控除として入力できます。

国民健康保険料については、国民健康保険法とはや国民健康保険の計算の仕方を参考にしてください。

国民年金

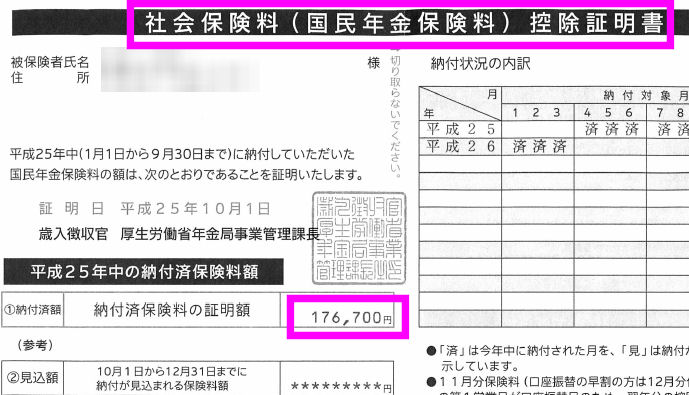

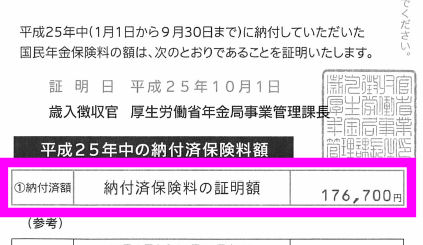

国民年金に関しては、年末になると市区町村の役所からこのような控除証明書が届きます。

国民年金に関しては、年末になると市区町村の役所からこのような控除証明書が届きます。

税務署に提出するときに、この葉書も必要になるので必ずとっておいてください。

国民年金基金

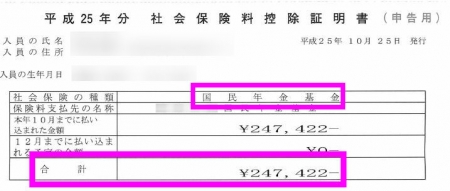

私のように国民年金基金を支払っている人は、やはりこのように控除証明書が届きます。

私のように国民年金基金を支払っている人は、やはりこのように控除証明書が届きます。

これも提出しないと認められないので(e-Taxだと提出しなくていい)、やはりとっておいてくださいね。

入力方法

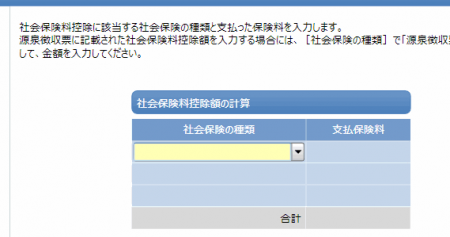

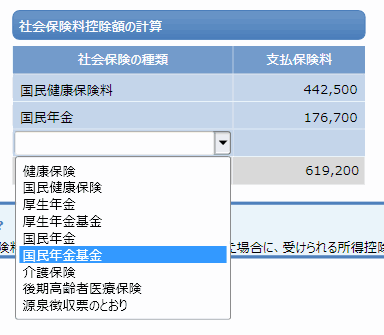

先ほどの画面に戻ると、このように社会保険料の種類を選択できるので、適切なものを選択します。

先ほどの画面に戻ると、このように社会保険料の種類を選択できるので、適切なものを選択します。

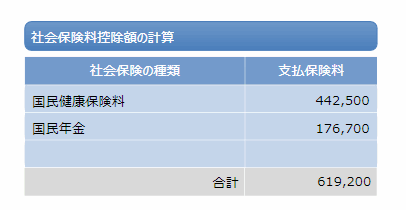

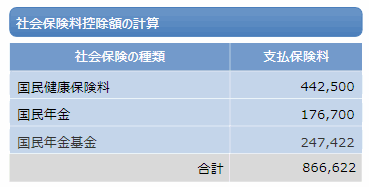

私の場合、「国民健康保険料」「国民年金」「国民年金基金」で86万6622円になりました。

私の場合、「国民健康保険料」「国民年金」「国民年金基金」で86万6622円になりました。

私の場合、1年間で健康保険を40万以上(月に換算すると3万5000円ほど)も払ってるんです。(泣)

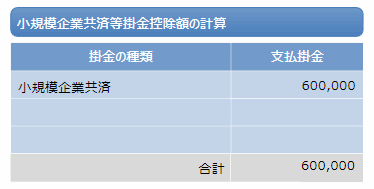

「社会保険料控除」の下に、「小規模企業共済控除(13)」というのがあります。次はここをクリックします。

小規模企業共済

私は小規模企業共済も支払っているので、払っている人は全額控除になります。

私は小規模企業共済も支払っているので、払っている人は全額控除になります。

「小規模企業共済」も、年末になると1年間に支払った金額が届くのでそれを参考に入力します。

私の場合は、月々5万円なので1年間で60万円になります。

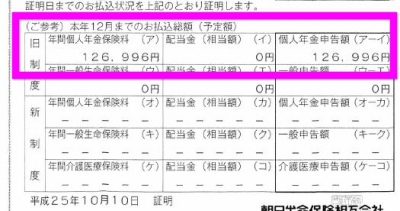

個人年金や生命保険

民間の年金や生命保険も、わずかですが控除の対象になります。

やはり年末になると各保険会社から控除証明書が届くので、それを用意します。

やはり年末になると各保険会社から控除証明書が届くので、それを用意します。

画像は私の個人年金保険料ですね。

1年間で12万6996円支払っています。

で、「旧制度」と「新制度」の2つに分かれているので、自分がどちらの制度なのかを把握しておいてください。

基本的には「平成24年1月1日以降に契約した個人年金や生命保険」は、「新制度」になります。

なにが違うかというと、控除額が新制度では少なくなってしまう(泣)んです。私はあいにくもっと前に契約しているので、「旧制度」になっています。

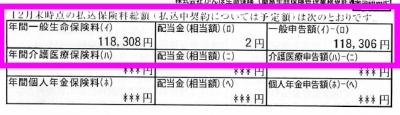

こちらは私の生命保険ですね。

こちらは私の生命保険ですね。

こちらは年11万8308円支払いました。こちらは2円配当が付いているので、控除額は2円を引いた「一般申告額」に書かれている、11万8306円になります。

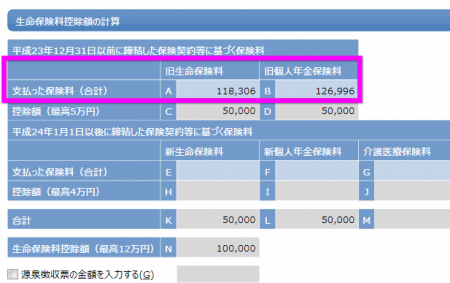

やよいの青色申告に戻り、支払った保険料を「旧生命保険料」「旧個人年金保険料」に入力します。

やよいの青色申告に戻り、支払った保険料を「旧生命保険料」「旧個人年金保険料」に入力します。

新制度の人は「新生命保険料」などの方に入力します。

すると、自動的に「控除額」が計算されます。

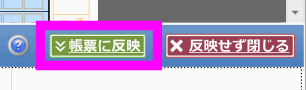

入力が完成したら「帳票に反映」をクリックすると、このように申告書の「生命保険料控除」に反映されました。

入力が完成したら「帳票に反映」をクリックすると、このように申告書の「生命保険料控除」に反映されました。

扶養控除

扶養控除対象

同居しているお子さんやご両親が、以下の年齢だと扶養控除として申告できます。

| 区分 | 年齢等 | 控除額 |

|---|---|---|

| 一般の控除対象 扶養親族 |

その年12月31日現在の 年齢が 16歳以上の人 |

38万円 |

| 特定扶養親族 | その年12月31日現在の 年齢が19歳以上 23歳未満の人 |

63万円 |

| 老人扶養親族 同居老親等以外の者 |

その年12月31日現在の 年齢が70歳以上で下記以外の人 |

48万円 |

| 老人扶養親族 同居老親等 |

老人扶養親族のうち納税者 又はその配偶者の直系の 尊属(父母・祖父母など)で、 納税者又はその配偶者と 常に同居している人 |

58万円 |

注)同居老親族等の「同居」とは、病気などで入院している場合でも該当します。が、老人ホームなどに入所している場合は、同居ではなくなります。

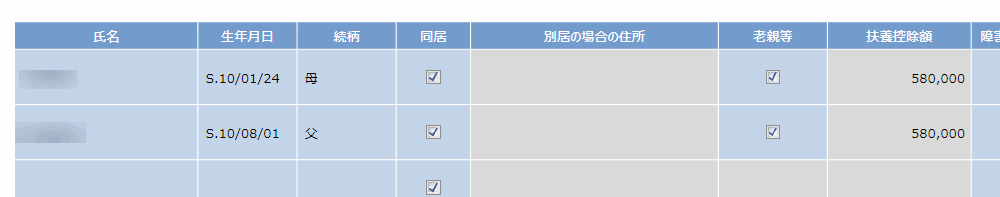

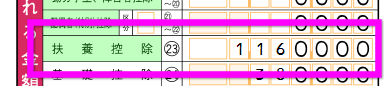

うちの両親は両方80歳を超えているので、一番下の1人58万円の控除が該当します。

両親の氏名をそれぞれ、入力。生年月日、続柄、同居してるか、老親等(70歳以上)か、などを入力します。

すると自動的に「扶養控除額」が計算され、入力されます。

寡婦・寡夫・勤労学生・障害者などの場合、控除額が増えるので、該当する場合はチェックをつけます。

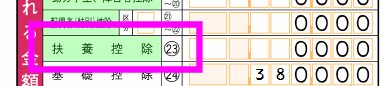

「帳票に反映」をクリックすると、他の所得控除のように申告書に反映されます。

「帳票に反映」をクリックすると、他の所得控除のように申告書に反映されます。

うちの場合は、両親がそれぞれ58万円の控除だったので、合計116万円の控除になります。

所得控除の合計

その他に「医療控除」や「地震保険料控除」「配偶者控除」などある人は、同じように入力していきます。

その他に「医療控除」や「地震保険料控除」「配偶者控除」などある人は、同じように入力していきます。

「基礎控除」は、確定申告をする人が全て受けられる控除で、38万円となっています。

自動的に合計が(25)に反映されてきます。

私の場合は、合計310万6622円になりました。

これが所得金額から引かれます。

これでやよいの青色申告での、所得控除の入力が終了しました。

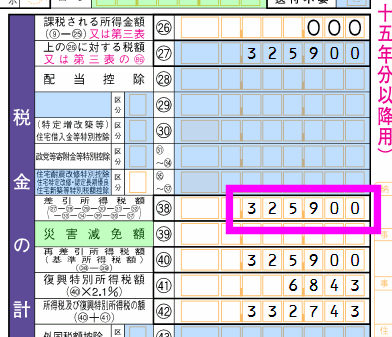

所得控除の入力が終わると、自動的に所得税と復興支援所得税が計算されます。

所得控除の入力が終わると、自動的に所得税と復興支援所得税が計算されます。

関連ページ

- 所得控除について

- 給与所得者の扶養控除等 異動 申告書の書き方

- 所得控除を計算する その1

- 所得控除を計算する その2

- 所得控除記入例

- 所得と収入

- 給与所得控除とは

- 源泉徴収票の入力 確定申告書等作成コーナー

![]() この記事の間違いを指摘する

この記事の間違いを指摘する![]()

![]() 2014/03/15 16:08 | このページのトップへ | コメントを書く | 管理

2014/03/15 16:08 | このページのトップへ | コメントを書く | 管理